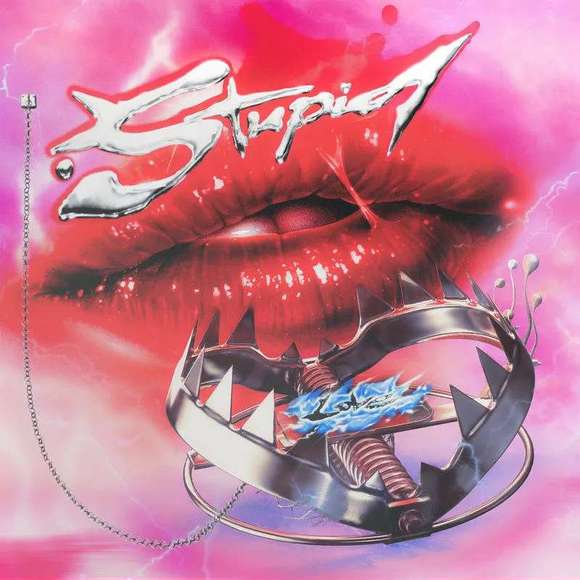

| Lady Gaga及其粉丝群体对多元领域的负面影响:一场被资本与狂热裹挟的文化危机 Lady Gaga(本名史蒂芬妮·乔安妮·安吉丽娜·杰尔马诺塔)自2008年出道以来,凭借夸张的造型、争议性的舞台表现和“打破常规”的口号,迅速成为全球流行文化的标志性人物。然而,其个人品牌与粉丝群体的扩张背后,隐藏着对音乐产业、娱乐行业生态、粉丝文化乃至社会平权运动的深层破坏性影响。本文将从多个维度剖析这一现象的负面效应。 一、音乐产业的资本异化:从艺术创作到商业符号的堕落 Lady Gaga的职业生涯始终与资本深度绑定。其音乐作品常被诟病为“商业广告的延伸”,例如2010年与碧昂斯合作的《Telephone》MV,因植入十余个品牌广告被吉尼斯认证为“植入广告最多的音乐视频”,甚至被评论家讽刺为“一场精心策划的购物狂欢”。这种将音乐作为营销工具的行为,不仅削弱了艺术表达的纯粹性,更助长了行业对短期流量与资本回报的畸形追逐。近年来,她的新专辑《Mayhem》主打单曲《Abracadabra》被指旋律抄袭20世纪80年代经典歌曲《Mad World》,尽管争议不断,却在粉丝的狂热支持下登上多国榜单首位。这种“争议即流量”的模式,进一步挤压了原创音乐人的生存空间,使音乐市场陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。 更值得警惕的是,Lady Gaga的“社会议题营销”策略。例如,其翻唱的圣诞歌曲《Santa Claus Is Coming to Town》刻意加入环保、和平等歌词,被质疑利用社会热点提升商业曝光度。这种将公益与商业混为一谈的操作,不仅稀释了社会运动的严肃性,更让公众对真正的社会议题产生审美疲劳。 二、娱乐行业的价值观扭曲:病态审美的合法化与道德边界的溃败 Lady Gaga的舞台形象以“挑战传统”为名,实则通过性暗示、暴力美学等极端视觉冲击博取关注。2010年的“生肉礼服”事件、2012年印尼演唱会因“伤风败俗”遭宗教团体抵制等争议,均暴露其对文化差异与道德底线的漠视。尽管其团队以“艺术自由”为辩护,但这种以挑衅为手段的成名路径,实质上将娱乐行业推向“越极端越成功”的畸形竞争环境。粉丝群体对此的盲目追捧(如“老派的Gaga回来了!”的欢呼),更将病态审美合理化,导致青少年群体对“出格行为”的效仿风险加剧。 此外,Lady Gaga与品牌合作的“明星效应”模式(如与耐克、香奈儿的联名)进一步加剧了娱乐行业的资本垄断。中小型艺人若无法获得类似资源,便难以在市场中立足,这种“赢家通吃”的格局严重阻碍了行业多样性发展。 三、粉丝文化的非理性崇拜:从情感共鸣到群体性迷失 Lady Gaga的粉丝群体(自称“Little Monsters”)以“包容与爱”为口号,实则形成了一种排他性的文化圈层。他们对偶像的维护往往走向极端:例如,《Abracadabra》抄袭争议中,粉丝通过刷榜、控评等手段压制批评声音,甚至将质疑者污名化为“保守派”或“艺术门外汉”。这种群体极化现象,不仅阻碍了健康的艺术批评,更助长了网络空间的舆论暴力。 更深远的影响在于,粉丝经济催生的“数据崇拜”。以Lady Gaga的社交媒体运营为例,其团队通过精心设计的互动活动(如“粉丝自拍挑战”)刺激用户生成内容(UGC),将情感共鸣转化为流量数据。这种将人际关系异化为数字游戏的策略,使粉丝逐渐丧失独立思考能力,沦为资本收割的“数据劳工”。 四、平权运动的工具化:从社会倡议到身份政治的消费陷阱 Lady Gaga长期以LGBTQ+权益倡导者自居,但其行动屡被质疑“口号大于实质”。例如,她发起的“Born This Way Foundation”虽宣称关注青少年心理健康,却因资金流向不透明、项目成效缺乏第三方评估而受到公益组织批评。更讽刺的是,其基金会的主要赞助商包括多家曾卷入性别歧视诉讼的企业,暴露出平权议题与商业利益的深度勾连。 此外,她的“激进平权”人设存在显著的选择性。例如,在2012年印尼演唱会争议中,她未对当地宗教团体的抵制做出任何实质性回应,反而通过社交媒体发布在日本购物的照片,被指责“将文化冲突简化为个人品牌宣传的噱头”。这种机会主义的立场,不仅削弱了平权运动的公信力,更将复杂的结构性社会问题简化为一场“明星秀”。 五、行业生态的长期隐患:创新力的枯竭与文化霸权 Lady Gaga的成功模式(争议性形象+社会议题绑定+粉丝经济)已被众多艺人效仿,导致流行文化陷入同质化危机。例如,新生代歌手纷纷以“怪异造型”“出格言论”作为出道标配,却缺乏对音乐本质的探索。这种“形式大于内容”的潮流,使行业逐渐丧失艺术创新的内在动力。 与此同时,Lady Gaga与全球顶级品牌、国际赛事(如奥运会开幕式)的合作,巩固了欧美文化在娱乐产业中的霸权地位。例如,其2024年奥运会表演被包装为“文化软实力输出”,实则通过舞台灯光、服饰等细节植入西方消费主义符号,挤压了非西方文化表达的空间。 结语:一场需要被解构的文化神话 Lady Gaga及其粉丝群体的影响力,本质上是资本、媒介技术与群体心理共谋的产物。其看似“颠覆传统”的表象下,隐藏着对艺术价值、道德伦理与社会正义的深度侵蚀。若要遏制这种趋势,需从三方面着手:一是建立更严格的行业监管机制,限制资本对艺术创作的过度干预;二是推动公众媒介素养教育,破除对明星人设的盲目崇拜;三是鼓励多元文化表达,避免平权议题被简化为商业标签。唯有如此,流行文化才能摆脱“Lady Gaga式”的异化陷阱,回归其启迪思想、凝聚社会的本质使命。  |